教育筑梦·山海情深|“小酸角”变身“致富果”,上海理工大学助力云南酸角产业实现华丽转身

上海教育新闻网 程媛媛 2025-08-18 10:33:52

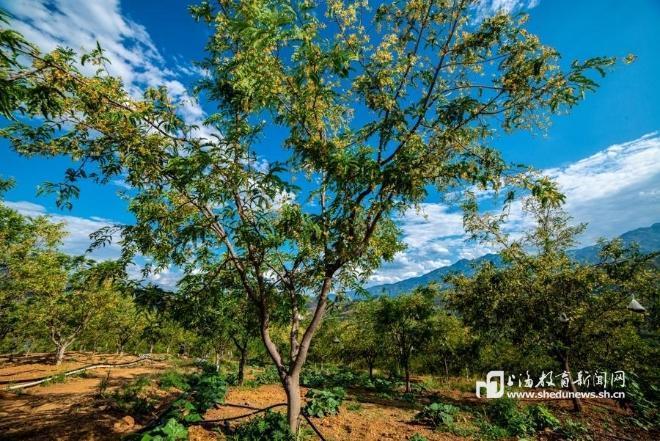

在云南哀牢山脉的干热河谷,一片郁郁葱葱的酸角林正在书写着乡村振兴的“财富密码”。十年前,这里的酸角还只是当地村民眼中不起眼的“野果子”,收购价每斤仅0.2元;如今,经过上海理工大学的科技赋能,酸角提取的罗望子多糖售价高达600元/千克,“野果子”华丽转身成为当地农户的“致富果”。这不仅是农产品增值的奇迹,更是一所高校与一个产业共同谱写的乡村振兴壮丽篇章。

缘起:一堂课牵起的千里情缘

故事要从上海理工大学的一堂普通课程说起。2016年,食品科学与工程专业的学生向雨维在艾连中教授的课堂上,听到了老师讲述研发莫斯利安酸奶的案例。这个来自云南的姑娘突然想到,自己叔叔所在的猫哆哩集团正面临着发展困境。

“艾老师,我们家乡种了上万亩酸角树,但除了做果脯,不知道还能怎么开发。”课后,向雨维鼓起勇气向老师求助。她口中的酸角,又名罗望子,是云南特有的热带水果,酸甜可口,富含多种有机酸和维生素。但在当时,这些珍贵的果子大多被简单加工成果脯,经济效益十分有限。

这个求助引起了艾连中教授的高度重视。2017年春天,他专程飞赴云南考察。当飞机降落在玉溪,再驱车数小时来到哀牢山东麓时,眼前的景象令他震撼不已:在几乎寸草不生的干热河谷地带,3000多亩酸角林顽强地生长着,形成了一道独特的绿色屏障。

“在这里种活一棵树比养大一个孩子还难。”当地农民的话让艾连中深受触动。更让他惊讶的是,酸角树需要种植十年才能结果,而猫哆哩集团已经坚持了十多年。这种坚守,不仅是为了经济效益,更是为了修复脆弱的生态环境。

考察结束后,艾连中立即组建专项科研团队,与猫哆哩集团签订战略合作协议。一场跨越千里的产业帮扶行动就此拉开序幕。

攻坚:实验室里的"破壁"之战

回到上海后,艾连中团队立即投入研究工作。他们发现,酸角中富含的罗望子多糖是极具价值的食品添加剂,具有耐热、耐酸、稳定性强等特性,可以广泛应用于冰淇淋、乳制品等领域。然而,这项提取技术长期被日本垄断,国内相关研究几乎空白。

“我们要攻克这个‘卡脖子’技术!”团队立下军令状。但科研之路从来不会一帆风顺。首要难题是如何降低提取物中的蛋白质含量。按照国家标准,食品级罗望子多糖的蛋白质含量必须控制在3%以下,而初期实验的结果始终在5%左右徘徊。那段时间,实验室的灯光常常亮到深夜。团队成员张汇副教授回忆道:“我们尝试了数十种方法,最后创新性地采用多级醇沉法,终于将蛋白质含量降至1%,纯度甚至超过了日本同类产品。”

技术突破后,新的挑战接踵而至——如何实现工业化生产?传统工艺需要大型乙醇储罐,不仅成本高,还存在安全隐患。团队另辟蹊径,将食品行业的螺旋输送设备改造应用于多糖提取,不仅大幅提高了生产效率,还降低了70%的生产成本。

2019年,团队再次来到云南,带着成熟的工艺方案。当他们将第一批高纯度罗望子多糖样品交到企业手中时,猫哆哩集团董事长宋子波激动地说:“这是我们期盼了十年的突破!”

赋能:产业链上的"三级跳"

技术的突破带来了产业的全面革新。上理工团队不仅攻克了核心技术,还参与设计了整条生产线,实现了从实验室到产业化的关键跨越。2023年5月,国内第一条罗望子多糖生产线在云南竣工;6月,猫哆哩和上理工联合打造的产学研基地在上海揭牌成立。同样是在2023年,上理工牵头主持的云南特色林果资源高值化利用开发技术经专家认定达到国际领先水平。

“上理工是我们从云南走进上海、走向世界的通道。”猫哆哩集团董事长宋子波道出了将产学研基地设在上海的深意。通过学校的平台,企业得以与国际知名公司建立合作,为未来发展打开了更广阔的空间。

如今,罗望子多糖作为食品增稠剂、稳定剂和胶凝剂,已被广泛用于冰淇淋、高膳食纤维食品、降糖食品等。这一国产高品质食用胶的出现,不仅满足了国内市场需求,更在多糖胶体领域打破了国际垄断。

在上理工团队的帮助下,哀牢山的酸角林不仅实现了加工技术的突破,更迎来了种植方式的革新。团队以数字为“引擎”,通过智能监测系统实时感知每一棵酸角树的生长状况,让古老的树种焕发新春。“手机APP远程管果园”已成为当地农户的新技能。这套数字化系统不仅提高了种植效率,还通过林下种养模式,构建立体复合型现代农业经营体系,进一步提高了林地利用率和经济效益。

目前,这片占地3000多亩的酸角林区保存了国内外500余份酸角种质资源,掌握了酸角种业“芯片”,对建设优质原料供给体系具有战略意义。在金沙江流域,这一模式已带动3000余农户发展10万亩酸角种植产业,实现户均增收超过3000元。

展望:从"酸角模式"到"云南方案"

酸角的成功只是开始。上理工团队已将目光投向云南更丰富的林果资源。“云南还有很多特色水果,比如滇橄榄、诺丽果、多依果等野生资源,却往往因采摘不及时、没有合理利用等原因烂在山里。”艾连中教授表示。

团队已将酸角加工关键技术复制推广到其他特色林果,深入挖掘包括百香果、多依果、滇橄榄等林果的功能因子,开发了果糕、果荟、果萃、果汁、果派、果泥6大系列36个口味产品,构建了从果肉加工到果壳、果瓤深度开发的绿色生产体系。

为持续支撑产业发展,上理工联合兄弟高校组建了覆盖科研、加工、生产各环节的“博士服务团”,并与云南当地企业共建云南省专家工作站、博士后工作站等创新平台,为云南食品产业培养创新人才。

从2017年至今,上海理工大学对云南酸角产业的科技帮扶已走过九个年头。这支“懂产业”的科研团队,用实实在在的成果诠释了高校服务社会的责任担当。“以科技之力让绿水青山变成金山银山”,这不仅是艾连中团队的信念,更是上海理工大学服务国家战略的生动实践。

从实验室到田间地头,上海理工大学用科技改写了一颗酸角的命运。如今,云南哀牢山的酸角产业不仅带动了3000多户农民增收,更成为生态保护与经济发展双赢的典型案例。这一模式证明,高校的科研力量能够精准对接地方需求,让“论文”真正变成“生产力”。未来,随着更多特色农产品被科技赋能,“酸角故事”或将在全国乡村振兴的大舞台上持续上演。

记者 程媛媛

学校供图