奋勇争先实干家|跨越两千公里的教育守望:上海校长常途的高原育人之路

上海教育新闻网 刘时玉 2025-09-08 14:14:47

“我深信好的教育会改变一个人的人生。”现任上海市大同中学副校长的常途,常把这句话挂在嘴边。这位从农村走出的教育工作者说,党的好政策让他通过读书改变了自己的命运,他也希望通过教育改变更多人的命运。

秋季新学期,常途通过远程方式为上海市大同中学和果洛西宁民族中学同步开展人工智能课程。(摄影:刘晓晶)

2022年6月底,当上海“组团式”教育援青工作需要选派干部赴青海果洛任职时,时任上海理工大学附属储能中学党支部书记的常途,毫不犹豫地投入这一伟大事业。三年间,他以青海省果洛州西宁民族中学党支部书记、校长的身份,带领6名上海支教教师,将浦江之畔的教育理念融入雪域高原的育人实践,交出了一份沉甸甸的“高原答卷”。

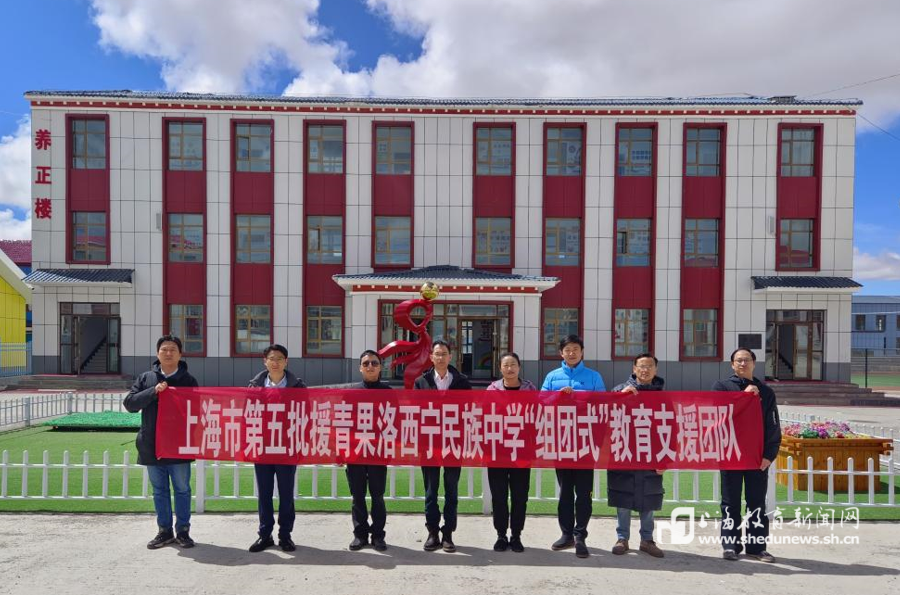

常途与上海支援团队合影

铸牢共同体意识

思政教育的高原扎根之路

在果洛西宁民族中学的教室里,藏族学生占比高达97%,其中约七成来自牧区。这所沪青共建的全寄宿制完全中学,于2019年9月正式开学,本身就是上海市“组团式”教育帮扶支援的生动注脚。

“如果我们能点亮一个孩子,那么就有可能改变一个家庭;如果我们点亮一群孩子,就有可能改变他们的家乡。”常途表示。通过深入学习和调研,他认识到,在这片高原上,铸牢中华民族共同体意识是立德树人的关键。他与本地教师共同主持并成功申报青海省“十四五”教育重点规划课题——“青海省民族中学铸牢中华民族共同体意识培育研究”,并积极开展研究工作。

常途与果洛西宁民族中学师生合影,不断致力于铸牢中华民族共同体意识教育

他将铸牢中华民族共同体意识教育作为思政课的重点内容,通过不断实践探索,形成了“四个结合”的思政课模式——线上与线下相结合、校内与校外相结合、专职与兼职相结合、传统与数字相结合,以有形有感的方式助推铸牢中华民族共同体意识教育,为民族中学的思政教育创新发展奠定了坚实基础。

在实践中,他将阅读教育作为重要抓手。2023年,常途多方联系,为学校争取到专项爱心资金,打造了教室图书角与宿舍阅览区,这里成了学生们最爱去的地方。《习近平著作选读》《国之脊梁》《中华经典十三讲》《雪山大地》《钱学森传》等书籍整齐排列,字里行间的精神养分滋养着孩子们的心灵。常途还协调爱心资金,为全体学生配备《现代汉语词典》,架起学习国家通用语言文字、获取知识的桥梁。

常途为学校多方联系争取到专项爱心资金

每年,常途都会从工作经费中拿出资金,组织品学兼优的学生赴上海开展“沪果情 同心缘”红色研学。从中共一大会址的百年党史寻根,到钱学森图书馆的科学家精神感悟,从上海自然博物馆的科普体验,到与上海学生同上一节思政课……“行走的课堂”让孩子在认知升维中厚植爱党爱国情怀。在赴“两弹一星”教育基地的途中,常途还亲自领读科学家传略,让“干惊天动地事,做隐姓埋名人”的爱国精神,悄然植入孩子们心中。

常途组织学生赴上海开展“沪果情 同心缘”红色研学

五育并举绘蓝图

让雪域少年绽放成长光彩

“一些从牧区来的孩子即使到了西宁读书,之前也几乎没走出过校园。当语文课本中出现‘未若柳絮因风起’这句话时,他们很茫然,因为没见过柳树。”回忆起这一幕时,上海市大同中学副校长常途说着说着,哽咽了。正是这份触动,让他坚定了“让果洛孩子跟上中国式现代化步伐”的信念。在常途的带领下,果洛西宁民族中学坚持“五育”并举,不断凝聚各方力量,全面推动素质教育的深入开展。

在接受媒采访时,常途分享援青感悟。(摄影:谈乐达)

2024年以来,常途牵头募集近100万元爱心资金,在学校建成人工智能实验室。这个实验室里,藏着精心设计的“高原密码”:唐蕃古道主题赛道串联起历史人文知识,新能源展示沙盘聚焦果洛玛尔挡水电站的运作原理,“‘双碳’墙”生动诠释着生态保护的理念……在教育部公布的首批全国中小学人工智能教育基地中,果洛西宁民族中学榜上有名,成为184个基地中为数不多的民族学校。

常途牵头建成人工智能实验室,引导学生探索“高原密码”

依托青海的生态优势,常途深耕生态文明教育,倡导“懂青海、爱青海、兴青海”理念。2024年,在上海证券交易所公益基金会支持下,“从长江到江源,与自然共生”生物多样性科普基地落地校园。常途鼓励学生利用假期开展生态调研,孩子们拍摄的高原野生动物视频、三江源生态照片等,都成了基地的“活教材”,引导大家增强守护“中华水塔”的责任担当。

依托青海的生态优势,常途倡导学生“懂青海、爱青海、兴青海”

他推动中医药文化进校园,与青海省中医院共建“百草园”。这片园地既是劳动教育的实践田,也是药用植物科研的小基地——学生们在辨识藏药、种植草药的过程中,感受中医药文化的博大精深,让国粹精神与民族团结理念深植心田。这种“中医药+教育”的创新实践,不仅丰富了学生的课余生活,更激发了他们对传统文化的热爱与传承意识,为培养具有文化自信和民族自豪感的新一代贡献力量。

针对藏族学生艺术禀赋突出的特点,2023年底,学校组建起中国首支藏族青少年管乐团——“果洛州青少年管乐团”。仅半年时间,孩子们就捧回“中华杯”中国第十七届优秀管乐团队展演奖杯;2025年1月,他们进京参演《从黄河到长江》展演,用悠扬的乐声讲述高原与平原的深情联结,引发热烈反响。“未来他们或许会成为音乐教师,把这份热爱带回家乡。”常途的眼中,闪烁着对未来的憧憬。

三年坚守显担当

共创雪域高原美好未来

“刚来时,很多学生见到我都低着头,很腼腆。现在,他们在校园里远远看到我,会露出灿烂的笑容,大声喊‘校长好’。”常途说,“学生们的清澈笑容,是我最大的收获和幸福。”

初入青海时,考虑到常途年龄偏大、身体较弱且有慢性病,组织特意询问他是否有困难。他的回答掷地有声:“个人困难自己克服,家人工作我来做。”简单收拾行囊后,他便踏上了为期三年的援青征程。

从长江尾到三江头,沪青两地在自然环境方面的巨大差异给常途带来了严峻挑战。作为学校的书记、校长,他一肩挑两职,长期睡眠不足、饮食不适,体重从140斤骤降至110斤,超过一半的牙齿松动脱落。但是,即便高烧到41度,他仍坚守岗位,三年间未请过一天病事假,平均每年在青海的时间超过300天。

在“中央要求、果洛所需、上海所能”的援青工作总要求指引下,常途以无私的奉献精神、顽强的意志品质,诠释了一名共产党员和教育工作者的责任与担当。他带领支教团队6名教师与当地学校教职工精诚协作、努力拼搏,在教育援青的征程上书写了浓墨重彩的一笔。

常途带领支教团队与当地学校教职工精诚协作

虽然果洛西宁民族中学成立时间不长,但学生高考屡创佳绩。2025年高考,学校125名参加秋季高考的学生中,115人被本科院校录取,其中两人分别考入上海师范大学电子信息专业、上海音乐学院艺术与科技(民族班)。

一名学生告诉常途,因为觉得牧区和牧民非常需要法律知识的普及,她选择了学习法律,希望学成之后能为家乡普法出点力。“他们看世界的视角变了,不再只想着‘走出去’,更想着‘带回来’。”常途感叹,“我相信这些孩子将会为果洛的发展贡献更大力量,也必将成为青海果洛跟上中国式现代化发展步伐的生力军。”

常途与学生们在一起,他相信这些孩子将成为青海果洛现代化发展的生力军

如今的果洛西宁民族中学,已荣获“全国教育系统先进集体”“全国中小学科学教育实验校”“青海省美育示范学校”“青海省数字化校园示范校”等多项荣誉。常途获评“全国优秀教育工作者”和“青海好人”称号,上海市第五批援青果洛西宁民族中学的“组团式”教育支援团队,先后荣获2024年“上海市工人先锋号”和“光荣与力量——2024感动上海年度人物”称号。

为期三年的援青工作已告一段落,但常途的心仍牵挂着这所学校和牧区的孩子们。离开前,他忙着与新一批援青团队做好交接,筹措的免费床上用品已到位,价值14万元的新图书刚邮寄到校,“梦想教室”也即将投入使用……

从黄浦江到三江源,这份跨越两千多公里的教育情缘,仍在继续书写新的篇章。正如常途所说:“教育援青不是终点,而是让更多高原孩子拥抱未来的起点。”

记者 刘时玉

(备注:照片除署名外均为资料照片)