教育筑梦·山海情深|携手滇琼、“追光”七载!上应大团队以LED补光技术让橡胶林“生金又增绿”

上海教育新闻网 刘时玉 2025-09-09 11:06:14

在云南西双版纳的热带雨林里,一排排LED补光灯正成为橡胶林的“新成员”——白天,它们是魔芋、黄精等作物的“阳光补给站”,为作物生长注入能量;夜晚,则化身为“生态卫士”,用灯光诱捕害虫。这片曾因光照不足、收益不佳,而面临弃种困境的橡胶林下土地,如今迎来了蜕变:每亩年增收最高达10000元。

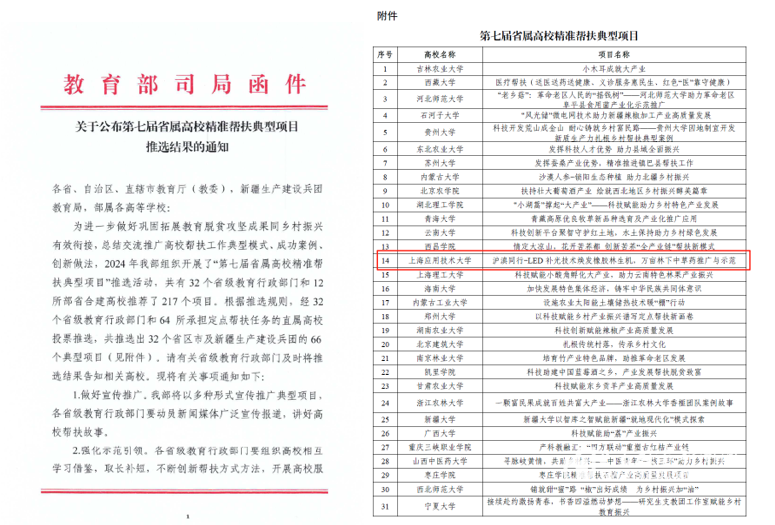

这样的改变,源于上海应用技术大学邹军教授团队六年来的坚守。他们跨越2000多公里,将技术与心血播撒在这片土地。而由邹军领衔的“沪滇同行——LED补光技术焕发橡胶林生机,万亩林下中草药推广与示范”项目,日前成功入选教育部第七届省属高校精准帮扶典型项目,成为这段“追光”之路的有力见证。

橡胶林下种草药种植示范基地

从“绿色沙漠”到“林下宝藏”

破解橡胶林的双重困局

云南省是我国天然橡胶的主产地之一,其中西双版纳傣族自治州占四五百万亩。然而,近年天然橡胶价格持续低迷,胶农收益低,积极性受挫,出现胶园废弃、改种等现象。不仅如此,当地橡胶树枝繁叶茂,林下光照不足,导致其他植物难以生长,土地利用率不足。

2018年,邹军教授团队在西双版纳考察时发现:橡胶林的温度常年25℃,湿度、土壤肥力都足够。如果增加光照,橡胶树下的土地将具备种植潜力,不仅能提高单位面积产出、还能增强生态多样性,进一步提升橡胶质量。

“仅靠打药难以提升橡胶质量,而国家天然橡胶生产保护区也限制随意改种。在橡胶林下构建生态系统,通过植物与动物的协同作用,有望提升橡胶质量。”邹军提出的“橡胶林下生态系统构建”方案,恰好切中当地橡胶林保护与经济增收的矛盾痛点。

此后,邹军带领团队与云南省热带作物科学研究所合作,在20亩胶林中试种魔芋。两年后,平均每亩土地至少增收3000元。这一成果让云南省政府看到希望,项目很快扩展到1000亩,平均每亩可增收5000元。此时种植的主要是一年生的中草药,如肾茶、砂仁、黄精等;之后,增加种植国家二级重点保护植物——金毛狗脊,合作范围更是扩展至3万亩。

历经7年实践,该团队成功构建“橡胶林下生态系统”和“林下种植示范田”新生态系统,并形成“补光系统+作物种植+保鲜运输”的流程模式,成功解决种植基地“大而不强”的问题,有效促进了天然橡胶产业的可持续发展与对生物多样性的保护有机统一、和谐共生。

值得一提的是,2022年,海南省文昌市政府至云南考察,发现当地林地利用率较高,因此也与邹军教授团队开展合作,在20亩橡胶林中种植魔芋,每亩收益大约在3000~5000元。目前,团队在文昌市的合作范围已扩展至几千亩。

云南西双版纳(左)和海南文昌(右)示范基地情况

三大技术赋能“补光系统”

让每一缕光都“精准有用”

邹军介绍,团队研发的智能补光系统集成了半导体发光、散热、电源控制系统和数据库建立等多学科技术,以植物营养生长和生殖生长平衡理论为遵循,能根据植物不同生长阶段提供相应的光照方案;同时,利用夜间昆虫对光的趋性,将橡胶林上的昆虫引诱到林下,从而构建一种新型生态系统。

在云南的中草药种植过程中,邹军教授团队还对该系统进行了多项创新,构建了示范基地补光系统。在硬件上,设计旋转式宽距离补光灯,将补光角度扩至120°,单盏灯补光面积提升至0.5亩,光能利用率达90%。

在智能控制上,团队设计了远程控制系统,该系统集智能识别、自动调节光照、WiFi无线控制以及电路动态功率输出调节功能为一体,既能自主采集中草药生长信息,又能通过数据分析实现智能调控,给中草药提供优越的光环境,实现了林下补光精准控制。

此外,团队还构建了10种中草药种植数据库,为项目提供有海量数据支撑,为当地农业发展注入源源不断的技术动力。邹军提到,在上海应用技术大学校园的实验室里,团队搭建了大量植物箱,可以在不同光源条件下,观察作物的育苗和生长情况;在上海市崇明、奉贤和嘉定等区,团队分别建成3处植物工厂,模拟云南的橡胶林的环境条件,试验如何在橡胶林中种植其他作物。

从校园“小试”,到植物工厂试验,再到云南、海南的实地操作,团队项目形成了严谨而高效的科研实践闭环。在这样的专业技术加持下,白天,补光系统能为橡胶林中的魔芋、砂仁等林下作物提供额外光照,促进其生长;夜间,灯光诱捕昆虫,为林中养殖的本地鸡提供饲料,同时有效减少胶林虫害。

另一方面,部分林下作物具有特殊功能,如魔芋具备固氮作用,能改善土壤,降低施肥需求。在这样的生态系统中,橡胶质量显著提升,部分甚至达到军用标准。林下作物种植与橡胶质量提升双管齐下,有效促进胶农增收,并助力修复当地受损的生态系统。

团队实践研究场景

从“技术输出”到“产教融合”

沪滇协同发展新范式

近年来,邹军教授团队用“技术公开+利益共享”的模式打破帮扶“一阵风”的困局。在西双版纳景哈乡,邹军教授团队与当地胶农成立合作社:团队出钱、出技术,胶农出土地;作物成熟后,胶农负责采收,团队联合上海医药进行收购。“我们的技术对所有农户免费公开,不收取任何费用。”邹军说。

据了解,此前该团队在西双版纳就曾做过多个灯光亮化工程,包括大金塔、湄公河、澜沧江等的灯光亮化,均取得了较好的效益。“与云南省政府的合作是为了回馈当地社会,最初目的就是帮扶当地,并做技术推广。这也是学校光电信息科学与工程专业开展产教融合的一个重点做法,我们每年都带学生到当地进行产业实践,当地政府也希望上海团队能够快速扩大合作范围。”邹军说。

邹军不仅为当地创造了显著的经济和社会效益,还带领科研团队快速成长。其团队主导的智慧农业补光系统关键技术研发与产业化成果获得江苏省科技进步奖三等奖,高光效低能耗LED植物工厂光环境关键技术研究及产业化成果获得中国发明协会创业奖创新奖一等奖,团队成员李杨老师荣获云南省“千人计划”称号。2024年,“激光植物补光系统”入选《上海市绿色技术目录》,团队则荣获云南省傣药产业科技特派团的殊荣,成为当地产业发展的“技术后盾”。

“实验室+田间”的研究学习模式,也让团队的学生在深入上海植物工厂进行实验数据的搜集与处理中,在亲临云南林间观察作物实际生长的实习实践中,有效将理论知识与实际操作相结合,实现快速成长。在团队教师指导下,学生以“橡胶林下生态系统的构建”相关内容参加学科竞赛,获得了2021年挑战杯国家二等奖,2021年互联网+竞赛国家铜奖,2024年挑战杯上海市金奖。

更令人欣喜的是,在上海应用技术大学团队师生的无私援助下,云南本地技术人员的水平也取得了显著提升。示范基地积极培养专业人员和农民的技术能力,通过举办专家讲座、技术交流会和示范观摩等一系列活动,提升其专业知识和实践技能。本地人才队伍的稳步建设,有力保障了“橡胶林下生态系统”的持续构建,为当地经济发展奠定了坚实的基础。

从最初20亩试验田到如今万亩示范基地,邹军教授团队用科技点亮了橡胶林下的“沉睡资源”。他们的帮扶从不是简单的技术移植,而是扎根当地,与胶农和政府共同探索,开辟出一条生态与经济可持续发展的新路径。这一实践成为上海对口帮扶工作的生动注脚:以科技引领,让绿水青山真正变成金山银山,实现“生态美”与“百姓富”的双向奔赴。

林下中草药种植平台

《沪滇同行——LED补光技术焕发橡胶林生机,万亩林下中草药推广与示范》入选第七届省属高校精准帮扶典型项目

文/刘时玉

图/受访者提供