意念控制轮椅,AI为你把脉 68所高校580项科创成果闪耀工博会

上海教育新闻网 程媛媛 2025-09-25 11:37:41

本网讯 (记者 程媛媛)以“工业新质,智造无界”为主题的第25届中国国际工业博览会(以下简称“工博会”)于9月23日至27日在国家会展中心(上海)举行。上海市高校科技发展中心组织举办的高校展区在本届工博会的九大专业展区之一——科技创新展区中精彩亮相,集中展示了68所高校精心遴选的580项科技创新成果。

今年的高校展区重点展示能够体现高校创新策源能力、支撑高水平科技自立自强、赋能产业创新发展的科技成果,精彩纷呈,看点颇多。 其中,北京大学、复旦大学、上海交通大学等42所“双一流”建设高校参展,占参展高校总数的六成以上。28所高校独立布展,40所高校在集中展示区以实物、视频等形式展示先进科技成果。

原创成果闪亮展会现场

在今年工博会高校展区内,极具发展潜力的原创成果随处可见。一款名为“脑控康复轮椅”的突破性智能设备成为现场焦点。通过前沿的脑机接口技术,这款轮椅实现了“思维即行动”的突破,为脊髓损伤、渐冻症、脑卒中等患者开辟了全新的康复路径。该成果由上海中医药大学中医智能教育部工程研究中心许东升教授团队与上海大学、韶脑科技公司杨帮华教授团队联合研发,采用先进的稳态视觉诱发电位(SSVEP)技术,准确率高达95%以上。

记者在现场看到,体验者戴上电极“帽子”,坐上脑控轮椅,车前屏幕设计了“进、退、左、右”4个视觉刺激模块,通过特定频率闪烁的方向箭头,诱导人脑产生脑电信号,盯着某个箭头就能选择行进方向。安全性方面,它集成前后高清摄像头与8组超声波传感器,构建了5米范围内的动态避障系统,确保患者在移动过程中无后顾之忧。值得一提的是,这款脑控康复轮椅开创了“控制-反馈-康复”三位一体的主动治疗新模式,通过创新行动轨迹加载和奖赏训练范式,不仅能有效刺激患者运动皮层的神经重塑,更能系统性锻炼患者的认知功能、意图识别能力以及注意力集中度。

以往,卫星电子设备动态散热存在瓶颈,光学部件的精密温控也很难完成。上海大学张齐贤教授团队成功研制出具有完全自主知识产权的碳基导热膜及导热索系列产品,填补了国内航天碳基热控材料领域的技术空白,为我国航天热管理系统提供了关键材料支撑。该材料不仅应用于多颗卫星,还显著提升了航天器的热管理水平,在新能源汽车电控系统、5G通信基站、光电集成封装等民用领域也展现出广阔的应用前景。

突破性成果彰显高校使命担当

芯片设计的“国产工具”有了新突破。复旦大学曾璇教授团队围绕国产高性能处理器设计和模拟集成电路芯片设计等重大需求,建立了人工智能的集成电路自动优化方法、基于机器学习的集成电路统计分析方法、基于深度学习的可制造性设计方法、电路综合优化,为模拟集成电路和数字集成电路的人工智能设计EDA提供了全新的理论框架和国产工具的支撑。目前该技术已在我国上海高性能集成电路设计中心和重要半导体企业获得应用。

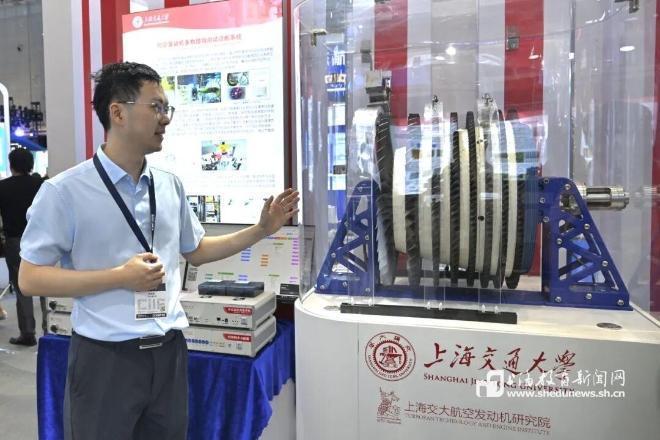

航空发动机“健康监测”也有了全新方案。在上海交通大学展台前,一台监测设备“紧盯”高速旋转的航空发动机。这套“多物理场测试诊断系统”由上海交通大学欧阳华教授团队研发。随着大飞机C919投入商业运营,我国在商业航天领域取得了突破性进展。复杂工况下的结构完整性和流动稳定性是制约国产航空发动机发展的难题。这款诊断系统可实现对复杂系统关键现象的多维度、全过程观测与诊断,目前已先后在航发商发与航发燃气涡轮研究院的两个型号台架完成验证,展现出良好的工程适用性与推广前景。

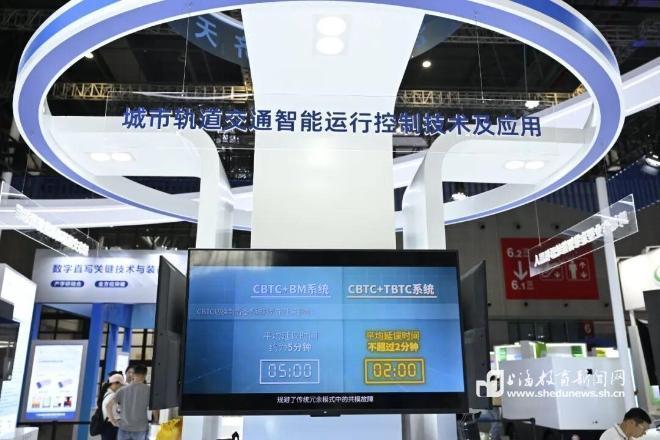

展会现场还展示了走向世界的轨道交通“中国方案”。同济大学交通学院张雷教授团队和卡斯柯信号有限公司等产教融合团队坚守理论创新与技术开发,研制和开发的列车车载设备、轨旁设备、目标控制器和调度系统等产品体系,已成功应用于28个国家与地区的近100条轨道交通线路(包括地铁、轻轨、有轨电车、市域快速轨道交通等),将列车自动运行系统(ATO)自动驾驶参数调整的效率提高了30%,还实现了中国首套全自主化的城轨列控系统整建制出口。

人工智能激发经济新活力

随着大模型等关键技术不断突破,人工智能应用加速落地,不断点亮千行百业,多样化应用场景不断涌现。

东华大学展台前,挤满了观看一个身穿交管制服的机器人工作的观众。该机器人曾亮相于上海市黄浦区南京东路和中山东一路交叉口,用标准的手势为车流和行人发出指示,该机器人就是由上海公安交管总队、东华大学、上海傅利叶智能科技股份有限公司合作研发的公安交管机器人。

今年4月,上海体育大学联合百度AI共同研发了全国首个“非遗武术大模型”,该模型也亮相本届工博会高校展区现场。该大模型具备技术示范、知识问答、智能带教、动作纠错4大核心功能,能够为武术爱好者提供专业化、个性化、科学化的实时反馈与即时指导。

采用最新的柔性传感芯片与实体机器人技术,为患者提供精准的面诊、脉诊、舌诊、问诊等中医智能诊疗体验。北京大学基于上百万中医脉象、舌象等实证实方医疗数据,运用神经网络学习、深度学习等算法打造了一款“中医智能AI机器人”,它可以为每一位用户生成精准、专业、全面的中医健康管理报告。该项目也引来了不少观众驻足。

以往人工捆扎一把扫帚平均需要3分钟,上海第二工业大学何成教授团队研发的智能柔性捆扎机器人做同样的工作仅需20 秒。近年来,该团队聚焦棒材自动化捆扎领域的需求开展了系统研发工作,既可以实现对不同直径钢筋、钢管等定长捆扎,还能捆扎秸秆、竹条,同时可以实现拖把杆等小型棒材全流程自动捆扎。

关注绿色科技与民生关怀

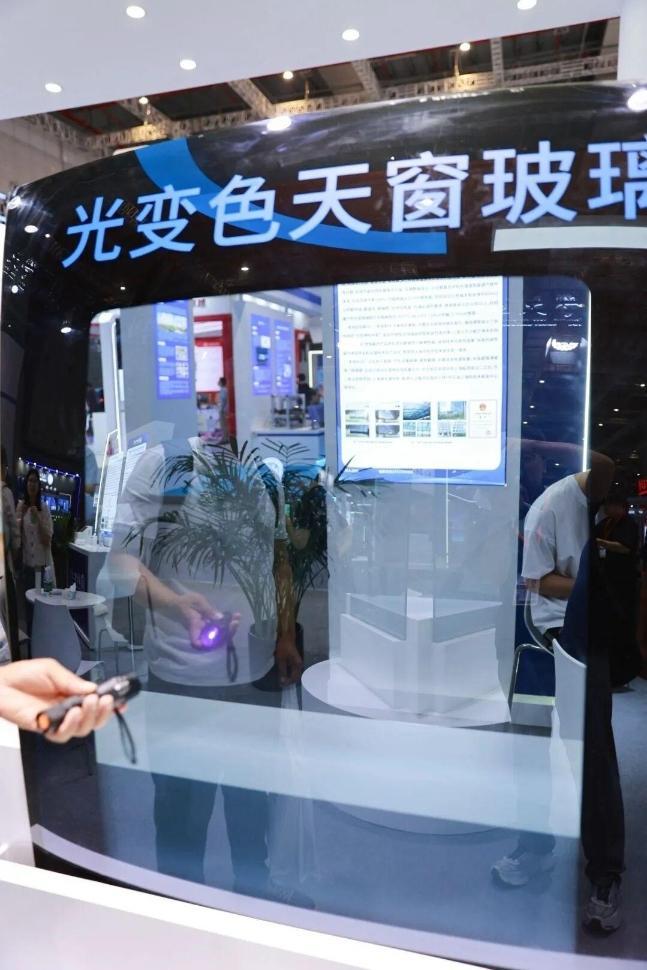

高校科技创新不仅“顶天”立地,也关注民生需求,创造美好生活。看风景不晒脸,夏天省电费、冬天不挡暖,无需电源、安装方便,耐久时间可达30年以上……华东理工大学朱为宏院士团队研发的“新一代绿色节能光响应变色玻璃”在展区里一经亮相,就备受关注。“这是一款集智能、节能、环保于一身的高性能创新产品。作为国内首款光致变色玻璃,它在成本上不仅优于美国同类产品,也显著低于电致变色技术,极具市场竞争力。”朱为宏院士介绍说。

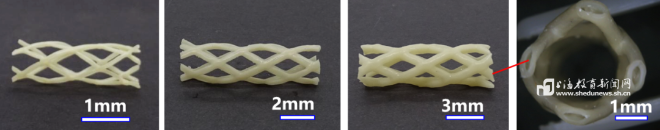

支架放进身体里,半年后还要再开一刀取出来,老人小孩哪经得起这么折腾?不少患者家属的担忧,道出了传统医用支架的痛点。华东师范大学张利东教授团队成功研制出国内首款抗菌可降解水凝胶导管支架,其可随组织愈合智能降解,解决了传统支架降解速度与愈合节奏不匹配的问题,值得一提的是,该技术能覆盖大部分需要支架治疗的医疗场景。

促进成果转化与溢出

高校展区不仅是技术与装备的“展示窗口”,更是供需对接的“催化剂”。今年高校展区继续加强政产学研的碰撞和交流,开展大量对接活动,促进高校科技成果转化。在贯穿全年的“创智汇”系列活动基础上,高校展区推出“创智汇·工博会篇”路演活动,工博会期间分专业领域开展9场高校参展项目路演。

主办方还积极组织线上线下专业观众参观高校展区,与工博会组委会办公室、长三角地区地方科技局等紧密合作,发布地区及企业的技术需求,实现供需双向互动。高校展区还新增“成果运营服务窗”,促进创新链与产业链的深度融合。同时,高校与企业的产学研合作签约仪式也将不间断举行,服务区域社会经济发展。

今年高校展区继续为基础教育提供平台,开展“智创无界 共育未来新质力”静安区青少年科创教育成果展示。由上海市田家炳中学的同学们带来的“雨季山区交通的守护神——一种路面缺失型道路损毁预警装置”、由上海第一师范学校附属小学等带来的“新能源赛车智造”等项目也在高校展区纷纷亮相,展现了上海青少年的创新活力。

主办方供图